Способы лыжных ходов

Все способы передвижения на лыжах в зависимости от целей, условий их применения и способов выполнения разделяются на следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы с хода на ход, стойки спусков, способы подъемов, повороты на месте и в движении, способы торможений, прыжки на лыжах с трамплина, прикладные упражнения на лыжах, преодоление неровностей при спуске.

Лыжные ходы используются для передвижения по равнине и по пересеченной местности и отличаются друг от друга по вариантам работы рук и количеству шагов в цикле хода

Коньковый ход, который при определенных условиях (хорошее скольжение и достаточно твердо укатанный снег) позволяет развить высокую скорость. Этот ход не является новинкой. Появление пластиковых лыж, улучшение скольжения и более качественная подготовка лыжни расширили диапазон его применения. Отличное владение техникой этого хода позволяет сильнейшим лыжникам-гонщикам при определенных условиях развить высокую скорость передвижения, выше, чем при применении "классических" лыжных ходов. Существуют следующие виды конькового хода:

· одновременный двухшажный коньковый ход,

· одновременный одношажный коньковый ход,

· попеременный двухшажный коньковый ход.

Для смены ходов в лыжных гонках применяются следующие виды переходов: с попеременного двухшажного на одновременные - переход без шага, через один шаг; с одновременных на попеременные - прямой переход, переход с прокатом. Перечисленные способы переходов наиболее эффективны, экономичны, поэтому и шире распространены. При использовании коньковых ходов также применяются различные варианты переходов с хода на ход.

Преодоление подъемов и спусков

В лыжных гонках, слаломе и скоростном спуске для преодоления спусков на высокой скорости применяются различные стойки (позы). Выбор их зависит от цели, условий скольжения, рельефа местности, длины и крутизны склонов, а также наличия неровностей и посторонних предметов на трассе спуска. Стойки центра тяжести (ОЦТ) тела, что внешне проявляется в степени сгибания туловища и ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Применяются следующие стойки: основная (средняя), высокая и низкая. Указанные стойки в зависимости от расположения проекции ОЦТ на опоре имеют следующие разновидности: основная, передняя и задняя.

Основная (средняя) стойка наиболее универсальна, поэтому она получила наибольшее распространение. Эта стойка устойчива, не утомительна и удобна для выполнения поворотов и преодоления неровностей склона. В основной стойке в зависимости от условий спуска, при изменении на склоне условий скольжения легко переместить ОЦТ вперед или назад, а также принять более высокую или низкую стойку.

По ширине ведения лыж при спуске различают нормальную, широкую и низкую стойки, возможен также спуск в выпаде. В лыжных гонках применяются и различные специальные виды стоек: "аэродинамическая", стойка "отдыха"; кроме этого, в горнолыжном спорте используют основную стойку, "яйцо", "болид", "ракету". Все указанные стойки применяются при прямом спуске со склонов различной крутизны и рельефа, большая часть из них используется и при спуске наискось. В этом случае лыжник расположен боком к склону. Это приводит к изменению позы и характера ведения лыж по снегу, что позволяет избежать соскальзывания лыж вниз по склону.

При подъеме применяются следующие способы их преодоления: скользящим и ступающим шагом (попеременными ходами), "елочкой", "полу ёлочкой", "лесенкой". Все указанные способы могут быть использованы при преодолении подъемов в прямом направлении, наискось или зигзагом. Выбор способов передвижения в подъемы зависит от крутизны склона, условий скольжения и сцепления лыж со снегом, технической и физической подготовленности лыжника, а также от качества подготовки лыжни и глубины снежного покрова (в туристских походах). В лыжных гонках для преодоления подъемов чаще всего применяется попеременный двухшажныи ход. При хорошем скольжении и на подъемах малой крутизны попеременный двухшажныи ход по технике мало чем отличается от передвижения по ровному участку, но с увеличением крутизны (до 4-12°) в характеристиках движений появляются заметные изменения.

При увеличении крутизны подъемов (до 13-15°) лыжники обычно преодолевают их скользящим бегом, а с дальнейшим увеличением крутизны подъема переходят на ступающий шаг. На выбор способа преодоления подъемов оказывают влияние не только их крутизна, но в значительной мере сцепление лыж со снегом.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова

Лыжная подготовка на уроке физкультуры

(методическое указания)

Костанай – 2015 г.

Составители: Н.К.Бекентаев преподаватель физической культуры Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова,Б..Б.Аубакиров заведующий кафедрой с\к «Сункар» Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова.

Лыжная подготовка

1.Спортивные упражнения

К спортивным упражнениям относится ходьба на лыжах,катание на коньках и роликовых коньках.Спортивные упражнения способствуют укреплению основных мышечных групп,развитию костной,сердечно-сосудистой,дыхательной,нервной систем.Они развивают психофизические качества(ловкость,быстроту,выносливость и др.).Во время занятий на свежем воздухе,при различной температуре воздуха в соответствующей ожежде у человека повышаются защитные силы организма и обменные процессы в нем.

2 .Правила техники безопасности

Лыжная подготовка является одним из важных разделов программы по физической культуре. Ходьба, катание на лыжах способствуют всесторонней физической подготовке учащихся, являются эффективным средством активного отдыха и закаливания организма.

Для проведения уроков лыжной подготовки большое значение имеет наличие учебной площадки, учебной лыжни и учебных склонов. Лыжная база школы должна иметь достаточное количество лыж с учетом возраста учащихся и согласно общепринятым правилам подбора размера лыж и лыжных палок (табл.1 ).

Таблица 1

Подбор длины лыж и лыжных палок в соответствия с массой тела и ростом ученика

|

Масса тела, кг | ||||||||

|

Длина лыж, см | ||||||||

|

Длина палок, см |

Если рост и масса тела не совпадают с данными таблицы, то следует делать поправки.

Например, при росте 170 см и массе тела 60 кг лыжи могут быть длиной 205 см, а при том же росте и массе тела 65 кг - 210 см.

На занятиях по лыжной подготовке надо придерживаться следующих требований:

подбирать обувь точно по своему размеру;

в морозные дни необходимо предварительно протереть лицо снегом;

если во время лыжного соревнования ученик сойдет с лыжни, то следует об этом информировать учителя или судью;

нельзя наступать на лыжи спортсмена, идущего впереди;

надо внимательно прислушиваться ко всем замечаниям, указаниям учителя;

при спуске необходимо соблюдать дистанцию 3-5 м от впередиидущего товарища;

нельзя выставлять лыжные палки вперед при спуске с горы.

3. Виды лыжной ходьбы

Техника попеременного двухшажного хода. Попеременный двухшажный ход занимает главенствующее место в современных гонках. Техническую основу этого хода составляют два скользящих шага, каждый из которых состоит из двух действий: отталкивание и скольжение.

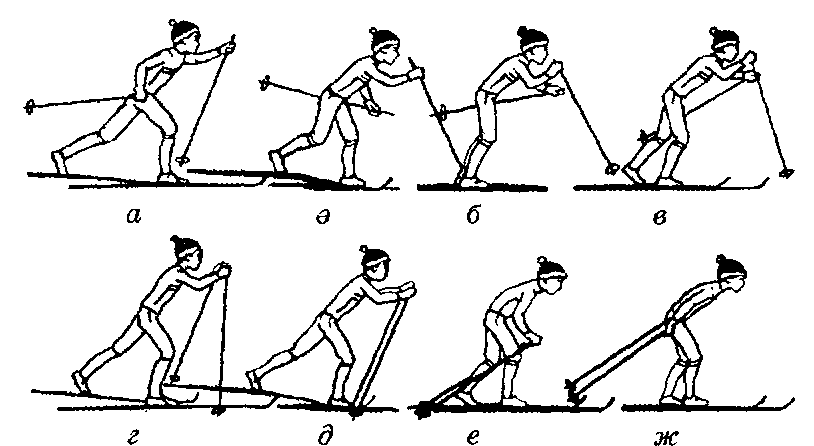

Толчок лыжами осуществляется к концу скольжения на одной лыже - при этом производится быстрый толчок, после чего начинается приставной шаг с другой ноги и постановка лыжи на снег. Попеременные маховые шаги со скольжением то на левой, то на правой лыжах согласуются с попеременными движениями руками вперед и назад, как при обычной ходьбе (рис.1 ).

Когда лыжник выполняет отталкивание лыжами, ноги должны полностью разгибаться в коленях. При скольжении на правой лыже вперед выдвигается левая рука, а во время скольжения на левой - правая. Отталкивание с помощью палок производится после отталкивания ногами. Палки ставятся на снег в зависимости от длительности скольжения: если лыжник умеет хорошо скользить, то палка ставится возле крепления лыжи, а если не умеет, то - возле пятки ботинка.

Попеременный четырехшажный ход. Этот способ передвижения требует четкой согласованности в действиях

Рис. 1

руками и ногами. Элементами техники хода являются скольжение, отталкивание палками и лыжами (это вы освоили уже при изучении попеременного двухшажного хода).

Цикл хода состоит из четырех скользящих шагов (рис.2 .3, 4, 5,6, 8, 9) и двух отталкиваний палками

(7,10). Однако толчки ногами и руками по времени не совпадают, что создает определенную трудность в понимании структуры движений. С первым шагом левой ногой выносят вперед правую руку, но не ставят палку на снег (1). Палку удерживают так, чтобы кольцо осталось позади. Со вторым шагом - правой ногой - выносят вперед левую руку, удерживая палку пальцами против движения кольцом вперед, и одновременно продолжают вынос и опускание на снег правой палки (2,3,4). Па третий шаг с левой ноги правую палку окончательно опускают на снег и при этом продолжают вынос левой палки (5,6). С четвертым шагом (правая нога) лыжник заканчивает толчок правой рукой, отталкивается левой ногой и ставит на снег левую палку (7-9). И уже перед первым шагом следующего цикла хода, тоже опережая толчок ногой, лыжник заканчивает толчок правой рукой и начинает вынос левой палки (10).

Одновременный одношажный ход отрабатывается во время занятий на хорошо выровненном снегу. Скольжение на одной лыже при одновременном

Рис.2

Рис.3

отталкивании двумя палками и является основой техники одновременного одношажного хода.

Скользя на двух лыжах, спортсмен равномерным движением обеих палок выносит лыжи вперед, одновременно тяжесть тела переносит на носки. Из этого положения, подседая, отталкивается одной ногой, делая выпад вперед другой, перенося на нее тяжесть тела, упираясь палками в снег. К окончанию толчка ногой палки ставятся спереди с наклоном туловища вперед. Затем лыжник, отталкиваясь двумя палками, маховую ногу подтягивает к опорной (рис.3 ).

Отталкиваться надо поочередно то левой, то правой ногой.

Подводящие упражнения для освоения одновременного одношажного хода без лыж:

стоя на слегка согнутых ногах, выпрямиться, центр тяжести перенести на носки ног, затем на всю стопу. Отталкиваясь одной ногой, сделать выпад на другую, имитируя скользящий шаг, потом сделать имитацию толчка двумя палками, одновременно выполняя приставной шаг маховой ногой к опорной;

на лыжах выполнить ходьбу одновременным одношажным ходом на спуске с пологого холма. Упражнение производится под счет: "раз" - шаг левой вперед - вынос палок вперед; "два" - постановка палок на снег с подседом на левой; "три" - толчок палками в сочетании с приставным шагом правой ноги к левой.

Основные ошибки: слабый толчок ногой, в результате - короткий скользящий шаг; слабый и незавершенный толчок палками и короткое скольжение на лыжах; запоздалый толчок палками; нарушение ритма движения; случайная потеря равновесия; излишние боковые колебания туловища в разные стороны; "волочение" палок.

Спуск на лыжах. Во время спуска вниз лыжник должен равномерно распределять силы, сохранять равновесие, уметь вовремя остановиться, правильно преодолевать неровные места, а также менять направление спуска. Так как спуск выполняется на большой скорости, то от лыжника требуются смелость, находчивость, умение сохранять равновесие.

Во время спуска используются основная низкая и высокая стойки (рис.4 зависимости от изменений

условий спуска лыжник меняет высоту стойки, а также ширину разведения лыж.

Повороты при спусках: 1) поворот переступанием выполняется, когда скорость скольжения небольшая, или преодолевается более пологий участок склона. Главное действие - поочередная перестановка лыж. Например, при повороте налево лыжник делает толчок правой лыжей, а левую - переставляет влево; перейдя к скольжению на левой лыже, приставляет к ней правую; 2) поворот "плугом" применяется при спуске со средних и крутых склонов. Лыжник, выполняя торможение "плугом", поворачивается в сторону поворота и тяжесть тела переносит, например, на левую лыжу и поворачивается направо, перенося затем тяжесть тела на правую лыжу.

Рис.4

Переход с попеременных ходов на одновременные. Есть разные способы смены попеременных ходов на одновременные, но достаточно знать один вариант - через один шаг. Последовательность движений такова (рис. 5 ):после окончания толчка (1), скользя, например,

на левой лыже с выносом вперед правой палки (2), лыжник начинает выносить вперед также палку, одноименную с опорной ногой, т. е. левую (3,4). После окончания толчка левой ногой (5) обе палки опускают на снег (б). Перенося тяжесть тела на правую ногу, лыжник выполняет толчок руками и завершает его приставлением левой лыжи к правой (7,8).

Коньковый ход, по сравнению с другими известными видами лыжной ходьбы, позволяет значительно увеличивать скорость передвижения. Его применяют и во время спуска с невысоких склонов. Лыжник во время этого хода движется, наподобие конькобежца. Поэтому такой вид передвижения на лыжах называется "коньковым" (рис.6 ).

Во время этой ходьбы идущий с силой давит на лыжи с внутренней стороны, двигается, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, при активном действии руками. Отталкивание палками осуществляется в соответствии с попеременными движениями ног. На ровных участках лыжни отталкивание происходит одновременно палками и ногами. Чередование движений руками и ногами происходит одновременным или попеременным способами.

Коньковый ход можно применять и при обычном беге на лыжах: можно одной ногой долгое время идаи конько-

Рис.6

вым ходом, а другой - скользить, ставя лыжу прямо. Этот метод называют "односторонним коньковым ходом". При выполнении этого способа отталкиваются палками одновременно.

Если лыжня проложена по дуге, то можно успешно использовать односторонний коньковый ход, но со сменой ног.

Данному виду лыжного бега легче учиться на ровной, широкой, хорошо обработанной лыжне. Снег не должен быть жестким. Верхний слой нужно постоянно разрыхлять, чтобы можно было, отталкиваясь, ходить по внутренней стороне лыжни.

Занимаясь на учебной лыжне, вначале учатся отталкиваться внутренней стороной лыж.

Упражнения выполняют стоя на лыжах без палок, качаясь вправо-влево, постоянно увеличивая угол поворота во внешнюю сторону. Этот элемент хода выполняется на ровном снегу или на плоских вершинах. Спускаясь с возвышенности, лыжник набирает предварительную скорость скольжения. Далее он применяет коньковый ход, попеременно меняя шаг. Угол разведения лыж в начале движения должен быть большим, так лучше сохраняется первоначальная скорость. Особое внимание лыжник обращает на сочетание основных движений с катанием на внутренней стороне лыж.

Упражнения чаще всего выполняются без палок. Если учебная площадка большая и со склонами, то занятия будут более эффективными: обучившись на такой местности кататься на лыжах, можно научиться хорошо сохранять скорость движения. Надо следить за своевременным переносом тяжести тела на скользящую лыжу. Затем можно увеличивать угол разведения лыж. Освоив действия без лыжных палок, следует перейти на ходьбу с палками. Вначале надо научиться одновременно отталкиваться палками, а затем - чередовать движения ногами и руками. Во время отталкиваний туловище наклоняйте в сторону выполняемого движения.

Для закрепления навыка чаще катайтесь на лыжах по равнине и под уклон. Можно успешно тренироваться и отрабатывать коньковый ход на лыжероллерах по асфальтовой дорожке. Движения конькобежцев и движения лыжников различаются: во время бега по лыжне спортсмены держат спину ровнее, без сильного наклона. Движения рук они сочетают с движениями ног, одновременно выставляется вперед правая нога и правая рука (конькобежцы делают взмах правой рукой и шаг левой ногой).

Когда снег плотный, то применять коньковый ход невыгодно, так как он требует специальной лыжной площадки. Тем не менее в школьной программе коньковый ход часто используют во время соревнований на различные дистанции и в эстафетах, так как он не требует специальной техники.

Способы подъема на лыжах используются для быстрого передвижения вверх по снежным склонам с наименьшей затратой сил и времени. На склоне лыжи находятся в худших условиях сцепления со снегом, чем на равнине. При этом устойчивость их зависит от угла наклона скользящей поверхности по отношению к горизонту. С увеличением угла наклона лыжи сила давления уменьшается, а сила скольжения увеличивается; следовательно, трение между лыжей и снегом уменьшается отчего она хуже держится на склоне. С уменьшением угла наклона лыжи сила ее давления на снег растет, трение увеличивается, и соскальзывание уменьшается.

Во время лыжных прогулок следует использовать такие способы подъема, как "полуелочка", "елочка", а иногда подъем "лесенкой".

При подъеме на склон туловище наклоняется вперед, уменьшается длина шага, отталкивающие движения рук совпадают с силовыми движениями ног при ходьбе. При этом амплитуда движений рук и ног уменьшается. Чем выше лыжник взбирается на гору, тем больше способов подъема он может использовать.

Подъем "лесенкой" на гору применяется, когда невозможно идти скользящими и ступающими шагами, т.е. его используют для преодоления наиболее крутых склонов. Важным моментом является сила отталкивания подошвой ног и палками. Такой способ подъема требует особой лыжной подготовки.

Способом "лесенка" можно взбираться и на невысокие горки, при этом также опираясь на лыжные палки.

Во время подъема боком применяется и способ "полуелочкой". Лыжа, расположенная ниже по склону, ставится носком от склона на ребро, другая - в направлении подъема. Лыжник попеременно отталкивается палками.

Способ подгьема "елочкой" используется, когда человек взбирается на ровную гору. Обе лыжи разворачиваются носками наружу и ставятся на внутренние ребра. При очередном шаге пятка одной лыжи переносится через пятку другой. Палки для опоры ставятся по бокам и сзади лыж. На более крутых склонах лыжи разводятся носками шире, больше ставятся на ребра, шаг делается короче и опора на палки сильнее.

При подъеме "елочкой" лыжи не скользят, руки и ноги лыжника работают попеременно.

Использованная литература

1.Лыжная подготовка:Методика преподавание:Учебные пособие. – М.,1999г.Антонова О.Н.,Кузнецов В.С.

2.Лыжный спорт:Учебник.- М.,2000.Бутин И.М.

3.Физическая культура.С.Касымбеков.,С.Тайжанов.

4.Теория и методика физического воспитания и спорта.Ж.К.Холодов,В.С.Кузнецов.

5.Дене тәрбиесі оқыту әдістемесі.А.Кулназаров,С.Тайжанов.

6.Лыжный спорт.Бутик И.М.1982

Лыжная подготовка занимает одно из важных мест в физическом воспитании школьников. Ранее программой по физической культуре предусмотрено было на проведение лыжной подготовки во всех классах по 12 часов в год. Сейчас количество часов лыжную подготовку увеличено на 6, но это только в тех школ; где есть квалифицированные кадры и соответствующая спортивная база. В прочих школах программа остается прежней.

На уроках в 1 классе происходит практическое ознакомление детей с лыжным инвентарем и обращением с ним, формой одежды. То есть повторяется программа детского сада. Это обусловлено тем, что многие первоклассники не посещали детский сад.

В 1 и 2 классах школьники изучают различные строевые упражнения с лыжами и повороты на месте. Главным материалом является скользящий шаг, так как он составляет основу всех лыжных ходов. Кроме этого, изучаются элементы горнолыжной техники спуск в основной стойке, подъемы ступающим шагом, «лесенкой «ёлочкой» и «полуёлочкой». Опережающим обучением предусматривается попеременный двухшажный ход. Дело в том, что дети самопроизвольно переходят на него при передвижениях, и чтобы не допустить грубых ошибок и закрепления неверных навыков, обучение этому ходу надо начинать раньше.

Программой предусмотрена определенная преемственность, особенно при изучении одновременных ходов и элементов горнолыжной техники.

Обучение школьников передвижению одновременными способами начинается в 4 классе с двухшажного хода. В каждом следующем классе изучается очередной одновременный ход: одношажный, а затем бесшажный.

С 4 по 8 класс одновременно с разучиванием лыжных ходов на уроках изучаются способы торможений и поворотов в движении, а с 8 класса начинается обучение попеременному четырехшажному ходу и способам перехода с хода на ход.

Вторым большим разделом школьной программы по лыжной подготовке является развитие физических качеств и общей работоспособности (выносливости) средствами лыжного спорта. Этот материал вводится с 1 класса в виде передвижения на лыжах до 1 км. Постепенно дистанция равномерного передвижения увеличивается по 1 км в год.

Начиная с 1 класса вводятся упражнения для развития быстроты - гонки за лидером, повторное прохождение отрезков по 30-50 м (подобно челночному бегу в легкой атлетике).

С 8 класса включаются нагрузки для развития скоростной выносливости - повторное прохождение отрезков до 400 м.

Постепенно, год от года, усложняется рельеф местности.

Программа предусматривает и сдачу контрольных нормативов - прохождение в каждом классе установленных дистанций на время (начиная с 3 класса).

В старших классах требования и объем материала на развитие физических качеств значительно возрастают, и уроки по лыжной подготовке приближаются к спортивным тренировкам.

Программой предусмотрено обязательное сообщение ученикам на уроках лыжной подготовки теоретических сведений. Ученики должны получить знания не только общего характера (о закаливании, гигиене занятий физическими упражнениями, осанке, двигательном режиме, одежде и инвентаре), но и специальные (о спортивной тренировке, об основах техники лыжного спорта, о выборе и смазке лыж, и т. п.). Теоретические сведения сообщаются ученикам в ходе каждого урока при объяснении и изучении техники ходов и спусков, а также во время вводных бесед.

Знания, полученные на уроках, углубляются путем чтения книг, брошюр, журналов. Список необходимой литературы составляется учителем.

В школах, где нет условий для углубленного изучения других видов программы (гимнастики, спортивных игр или плавания), целесообразно все часы, отведенные на материал по выбору, использовать для более детального изучения техники лыжного спорта. Это относится в первую очередь к сельским школам.

Техника передвижений на лыжах

Лыжные ходы бывают попеременными и одновременными. При передвижении на лыжах выполняются толчки сначала одной, а затем другой палкой. Такие лыжные ходы и называются попеременными. Когда лыжи хорошо скользят по снегу, то возникает необходимость оттолкнуться двумя палками одновременно. Это увеличивает скорость скольжения. Такие лыжные ходы называются одновременными.

Попеременный двухшажный ход

Цикл движений в попеременном двухшажном ходе состоит из двух скользящих шагов и попеременных отталкиваний палками на каждый шаг. Прежде чем перейти к описанию техники в целом и методике обучения данному ходу, необходимо дать биомеханический анализ пяти основных фаз цикла. На рисунках изображены положения лыжника в начале и в конце каждой фазы

1-я фаза - свободное скольжение. Главная задача - уменьшить возможную потерю скорости и подготовиться к отталкиванию палкой. В этой фазе очень важно уменьшить силу трения лыж о снег, дать отдых мышцам, не затягивать время скольжения.

2-я фаза - скольжение с выпрямлением опорной ноги. Главная задача - увеличить скорость скольжения. С этой целью очень важно при отталкивании палкой включить в работу более мощные мышцы туловища, обеспечить жесткую передачу усилий на скользящую лыжу и подготовиться к подседанию на опорной ноге.

3-я фаза - скольжение с подседанием. В этой фазе очень важно быстро остановить скользящую лыжу, ускорить выполнение подседания, обеспечить высокую скорость маховых движений рукой и ногой и ускорить перекат.

4-я фаза - выпад с подседанием. Главное - обеспечить максимальную скорость выпада и завершить подседание для эффективного окончания отталкивания ногой.

5-я фаза - отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Главная задача фазы - завершить отталкивание палкой и лыжей, обеспечить скорость движения маховой ноги к концу выпада и выполнить отталкивание на направление "на взлет".

Одновременный бесшажный ход

Одновременный бесшажный ход применяется при отличном скольжении и с твердой опорой для палок на равнине, при хорошем скольжении - на пологих спусках, при плохом - на спусках средней крутизны. Кроме этого, его целесообразно применять на раскатанных и леденистых участках лыжни, когда попытка сделать шаг может привести к потере равновесия, а передвижение в таких условиях скольжения возможно только за счет одновременного отталкивания палками.

Очень важно во время лыжных гонок своевременно перейти на этот ход (если есть соответствующие условия) , так как по сравнению с другими ходами скорость передвижения выше, а также в связи с достаточной экономичностью хода. Скорость передвижения при данном способе поддерживается только за счет одновременных толчков палками, скольжение происходит все время на двух лыжах, поэтому основная нагрузка падает на мышцы рук и туловища (мышцам нижних конечностей предоставляется относительный отдых) .

1. После окончания толчка руками лыжник скользит, согнувшись на двух лыжах, голова чуть приподнята.

2-3. Продолжается скольжение, лыжник медленно выпрямляется и легким маятникообразным движением выносит палки вперед.

4. Лыжник почти полностью выпрямляется, начинается подготовка к отталкиванию - масса тела перемещается на носки, ноги слегка сгибаются, палки выведены вперед перед постановкой на снег.

5. Палки ставятся на снег чуть впереди креплений, начинается толчок руками.

6. Основное усилие на палки развивается за счет сгибания туловища. Угол сгибания рук в локтевых суставах несколько уменьшается.

7-8. Толчок заканчивается полным разгибанием рук. Кисти рук находятся на уровне не выше колен, угол наклона палок наибольший.

9. После окончания толчка лыжник по инерции скользит, согнувшись, на двух лыжах.

Цикл движений повторяется.

Также: Одновременный одношажный ход, попеременный четырехшажный ход.

Вот и все, что я знаю о лыжах и все, что нашла на компьюторе.

Лыжная подготовка занимает одно из важных мест в физическом воспитании школьников. Ранее программой по физической культуре предусмотрено было на проведение лыжной подготовки во всех классах по 12 часов в год. Сейчас количество часов лыжную подготовку увеличено на 6, но это только в тех школ; где есть квалифицированные кадры и соответствующая спортивная база. В прочих школах программа остается прежней.

На уроках в 1 классе происходит практическое ознакомление детей с лыжным инвентарем и обращением с ним, формой одежды. То есть повторяется программа детского сада. Это обусловлено тем, что многие первоклассники не посещали детский сад.

В 1 и 2 классах школьники изучают различные строевые упражнения с лыжами и повороты на месте. Главным материалом является скользящий шаг, так как он составляет основу всех лыжных ходов. Кроме этого, изучаются элементы горнолыжной техники спуск в основной стойке, подъемы ступающим шагом, «лесенкой «ёлочкой» и «полуёлочкой». Опережающим обучением предусматривается попеременный двухшажный ход. Дело в том, что дети самопроизвольно переходят на него при передвижениях, и чтобы не допустить грубых ошибок и закрепления неверных навыков, обучение этому ходу надо начинать раньше.

Программой предусмотрена определенная преемственность, особенно при изучении одновременных ходов и элементов горнолыжной техники.

Обучение школьников передвижению одновременными способами начинается в 4 классе с двухшажного хода. В каждом следующем классе изучается очередной одновременный ход: одношажный, а затем бесшажный.

С 4 по 8 класс одновременно с разучиванием лыжных ходов на уроках изучаются способы торможений и поворотов в движении, а с 8 класса начинается обучение попеременному четырехшажному ходу и способам перехода с хода на ход.

Вторым большим разделом школьной программы по лыжной подготовке является развитие физических качеств и общей работоспособности (выносливости) средствами лыжного спорта. Этот материал вводится с 1 класса в виде передвижения на лыжах до 1 км. Постепенно дистанция равномерного передвижения увеличивается по 1 км в год.

Начиная с 1 класса вводятся упражнения для развития быстроты - гонки за лидером, повторное прохождение отрезков по 30-50 м (подобно челночному бегу в легкой атлетике).

С 8 класса включаются нагрузки для развития скоростной выносливости - повторное прохождение отрезков до 400 м.

Постепенно, год от года, усложняется рельеф местности.

Программа предусматривает и сдачу контрольных нормативов - прохождение в каждом классе установленных дистанций на время (начиная с 3 класса).

В старших классах требования и объем материала на развитие физических качеств значительно возрастают, и уроки по лыжной подготовке приближаются к спортивным тренировкам.

Программой предусмотрено обязательное сообщение ученикам на уроках лыжной подготовки теоретических сведений. Ученики должны получить знания не только общего характера (о закаливании, гигиене занятий физическими упражнениями, осанке, двигательном режиме, одежде и инвентаре), но и специальные (о спортивной тренировке, об основах техники лыжного спорта, о выборе и смазке лыж, и т. п.). Теоретические сведения сообщаются ученикам в ходе каждого урока при объяснении и изучении техники ходов и спусков, а также во время вводных бесед.

Знания, полученные на уроках, углубляются путем чтения книг, брошюр, журналов. Список необходимой литературы составляется учителем.

В школах, где нет условий для углубленного изучения других видов программы (гимнастики, спортивных игр или плавания), целесообразно все часы, отведенные на материал по выбору, использовать для более детального изучения техники лыжного спорта. Это относится в первую очередь к сельским школам.